「ハァ、ハァ――」

モール一階の、最も奥にあるテナントに二人は到着する。どのくらい走ったか分からない。逃げる最中にも、クニカは怪物を目撃した。どの怪物も、みな頭が異様な形状をしている。

テナントは、シャッターを閉めさえすれば、他の場所から完全に遮断される。外を隔てる壁には換気窓が据えてあり、いざとなれば逃げられそうだった。

「閉めた」

シャッターを下ろすと、少女がクニカに告げる。怪物たちは気付かなかったようだ。少女の胸にあるぼんやりした赤色が、緑色へと変わっていく。

(何なんだろう?)

少女の胸にちらつく、そのぼんやりとした色の正体を見極めかねて、クニカは首をかしげた。

そんなクニカの下に近づくと、少女は、クニカの頬に手を当てた。

「う……何?」

「大丈夫か? 怪我してないよな?」

「うん……平気」

「そっか」

クニカに背を向けると、少女はリュックから何かを取り出した。

鞘に収まっていたものは、刃渡りの長いナイフである。のけ反っているクニカに近づくと、少女はナイフをクニカに手渡した。

「これは……?」

「ナイフだよ。分かるだろ? これで身を守るんだ」

柄を握りしめ、クニカはナイフをかざしてみる。磨き抜かれた刀身は、冷たい光を放っていた。

「違う!」

「へっ?」

少女は片方の手で、クニカの手首を握りしめる。もう片方の手でクニカの拳を掴むと、ナイフの切っ先を真正面へ向けさせた。

「そうやって持つんじゃない。ちゃんと肘を張って、切っ先は相手の喉! 腕で刺そうとするんじゃなくて、しっかり脚で踏み込んで――」

「ねぇ、ちょっと、待って、待って、待って――!!!」

「何だよ、もう!」

いきなり始まったナイフの講義を、クニカは制した。「相手の喉」なんて、物騒なことを言う。なるほど、このナイフがあるのと無いのとでは違うだろう。しかし、頭では分かっていても、クニカは割り切って考えられなかった。

「そうだ……まだ名前を言ってなかったよな? オレの名前はリン。お前は?」

「わたし、は……クニカ」

「クニカ、か。ほんわかした名前だな」

「そ、そうかな?」

「で、何で川を流れてたんだ?」

(川を流れる――?)

少女の――リンの言っていることが分からず、クニカは首をかしげる。

「覚えてないのか?」

「うん……ていうか、その、ここがどこかも分かんないし、何が起きてるかも――」

「記憶が無い?」

「そう、そうかも」

そう”かも”と言ったのは失敗だった――、言葉を発してからクニカは気付いたが、リンは気付いていないようだった。神妙な顔つきで、リンはクニカを凝視する。

「それは……つらいな。でも、参ったな」

リンは部屋をうろうろし始める。リンの胸にあった緑のもやもやが、今は灰色と赤色との間を行ったりきたりしている。

「今から説明するから、一回で覚えろよ。分かったな?」

「あっ、はい」

リンは今の状況について話を始める。リンの説明は入り乱れていて、上手な話し方とは言えなかった。それでもクニカなりに話を整理した結果がこうだ。

クニカが今いるところは、「キリクスタン」という国らしい。その国は二つある大陸のうち、南側の半分を占めているという。

つい最近まで、キリクスタン国はそれなりに平和だった。しかし、ある日を境にして、国内に異常が生じはじめたという。

「“黒い雨”だ」

「”黒い雨”――」

「そうだ」

“黒い雨”は、普通の雨と同じように大陸全土に降るようになった。雨に打たれた人間は悶もだえ苦しみ、ついには怪物へと姿を変じてしまう。

「さっきの化け物も――」

「あいつらも、雨に打たれたんだ」

怪物の体の中には、血の代わりに“黒い雨”が流れる。怪物に噛まれた人間もまた、黒い雨が身体に入り、怪物になってしまう。

そのような状況下で、大陸は大混乱に陥っている。道路は寸断され、地方は無政府状態に近い。

「街もたくさん潰れてる……らしい」

「そう……なんだ」

どう反応すれば良いか分からず、クニカは頷くのみだった。

リンは、生まれ故郷だった都市から、幾分か状況がマシな、別の都市へ疎開する予定だったという。ところが、避難に利用していた列車が事故に巻き込まれてしまい、荷物をまとめて逃げ出したのだという。

怪物から逃げる最中、川べりに引っ掛かっているクニカを発見したのがリンなのだ。息があるようだったので、リンはクニカをおぶさって、やっとの思いで、このモールに辿り着いたそうだ。

「生き残りがいてよかった」

しみじみと話すリンに対し、クニカはかける言葉が見つからなかった。リンを慮った意味もあったが、絶望のあまり、口を開く気が起きなかった。

“キリクスタン”なんて言われても困る。

“黒い雨”なんて言われても困る。

(死後の世界……ですらないんだろうな)

こんな状況ならば、死んでいた方がマシかもしれない――。クニカは一瞬、本気でそう考えた。

(でも……痛いだろうな)

そしてすぐに考え直す。自分から死を選ぶだけの度胸は、クニカにはない。

「それで……じゃあ、これからどうすればいいの?」

唯一思いついた質問を、リンにぶつけてみる。

「このままここにいたってしょうがない。だから、オレは“ウルトラ”を目指すつもりでいる」

「ウルトラ?」

「そう。――っと、地図を見た方が分かりやすいよな?」

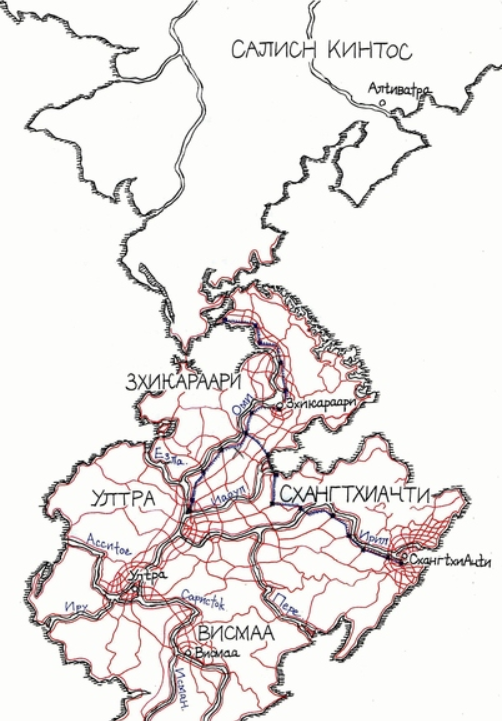

リュックサックの中から地図を取り出すと、リンはそれを床の上に拡げる。リンの説明を思い返しながら、クニカは地図を見つめた。

海峡を隔てて、南北に二つの大陸がある。北大陸には「サリシュ=キントス」、「アルティワトラ」と書かれている以外、目だった箇所はない。反対に、南側の大陸には様々な情報が書かれている。

「オレたちがいるのは、ここ」

鉛筆を取り出すと、リンは地図の一箇所をバツで示した。“Зхикараари (チカラアリ)”と書かれている町の、南東にずれた位置である。すぐ上にオミ川と書いてあるから、クニカはオミ川を流れていたのだろう。

「で、ウルトラはこっち」

リンは人差し指を、地図の下方に持っていく。川を二、三本横切った南、川の中にある島に“Ултра (ウルトラ)”と書かれている。

クニカは、気の遠くなる思いがした。

「と、遠い……」

「文句言うな。他に無いんだから」

「……そっちのチカラアリ、って町じゃダメなの?」

「ばか。オレはそこから逃げてきたんだ!」

「あ……ごめん」

「まったく……」

リンの胸の辺りに見えるもやもやが、赤色と青色とを行ったりきたりしている。

(もしかして――)

この段階になって、クニカももやもやの正体に気付いた。他人の感情を、今のクニカは、色として見ることができるらしい。

リンが怒っているときは赤色だった。赤色は怒りを表すのだろう。単純に考えれば、青色は悲しみだ。

「――帰れるといいね」

「……えっ?」

「いや、その、チカラアリにさ。故郷なんでしょ?」

「……ばか言え」

リンはそう言ったが、その口調に、怒気はなかった。胸の青いもやもやも、色あせて見えなくなっている。リンの気分もましになったようだ。

(やっぱり。でも――)

クニカは考える。この能力は何なのだろう? なぜこのような能力を、クニカは身につけているのか?

「今戻ったってどうしようもないよ」

「なんで?」

「結界が切れちまってる」

「結界?」

「町の結界さ」

銃を取り出すと、リンはカートリッジをクニカに見せる。カートリッジは円盤型で、幾何学模様が描かれていた。

「これは……?」

「魔法陣だよ。炎の魔法を発動するヤツさ。これを取りつけて、引き金をひけば、オレでも炎の魔法が使える」

「へ、ぇ」

クニカが言えたのは、それだけだった。もしリアクションに模範解答があるのならば、クニカは模範解答が知りたかった。

この世界が地球ではないとか、住民がロシア語を喋っているとか、熱帯のように暑いとか、そんなことは瑣末な問題のようだ。

ここは魔法の世界なのだ。

「これの馬鹿でかいヤツが、チカラアリの町に張り巡らされている。チカラアリの町どころか、この大陸の全体に! そのひとつが壊れたせいで、チカラアリが丸腰になった。そこに“黒い雨”が降ってきたのさ」

「町の結界が、黒い雨を封印していたってこと?」

「うーん……」

リンは唸った。胸の辺りから、灰色のもやもやが溢れてくる。困ったときの色のようだ。

「どうなんだろうな? 結界は無事なのかもしれない。雨が降ってきているのは、他に理由があるのかもしれないけど……いや、もしかしたら巫皇が死んでしまったからかも――」

「じ、巫皇?」

「魔法陣だけじゃダメなんだ」

銃のカートリッジをかざし、リンは更に説明を加える。

「魔法陣は、魔法の手段でしかないんだ。魔力を持っているヤツもいる。それは魔法銃でも、町の結界でも同じさ。結界を守ってくれていたのが、チカラアリの巫皇なんだよ」

「死んじゃったの?」

「葬儀の最中だよ。初めての雨が降ったのは」

リンが話し終えたタイミングで、部屋の向こうから音が響いてきた。雷の鳴る音だった。

「まずいな」

壁際の木箱を登って、リンは換気窓から外を覗く。

「ほら、見てみろよ」

リンに引っ張られ、クニカも外を覗いてみる。クニカはリンよりも小柄だから、爪先立ちにならないといけなかった。

窓の向こうに、森が広がっている。といっても、クニカにとってなじみのある森ではなく、熱帯雨林と言ったほうがふさわしいような森だった。土は赤茶けたラテライトの土であり、木々は熱帯に生えているような、蔓の生い茂ったものばかりだった。

「向こう、むこう。――ほら、降ってきたぞ」

リンに促されて見た先には、黒い雲が垂れ下がっていた。雲は遠くの空までを覆い、一帯を黒く塗りつぶしている。

やがて雨が降ってきた。赤茶けた土の上に、黒い斑紋が描き出される。普通の雨よりも輪郭のはっきりしたその“雨”は、次第に強さを増していく。“黒い雨”は数分もしないうちに豪雨へと変わり、景色が覆われていった。先ほどまで熱かったというのに、今は息が白くなるほど寒い。まるで、世界中が闇の中に沈み込んでしまったかのようだった。

「窓閉めるぞ、クニカ。雨の霧が体に入ったらまずい」

手を伸ばして、リンは換気窓を閉める。一面が暗闇に覆われ、クニカは手元さえ見ることができなくなった。

「……何も見えない」

「我慢しろ。あと、音は立てるな。見つかったらヤバイから」

「……分かった」

「当分止みそうにないな。明日の朝ここを出よう」

「――着いてっていいの?」

「当たり前だろ。他にどこへ行くっていうんだよ。一緒にウルトラまで行くんだ。こんな場所でくたばるなんて、オレは嫌だからな。クニカだってそうだろ?」

「そう……かもしれない」

「“かもしれない”じゃなくて、“そう”なんだよ。もうっ! 煮え切らないなァ」

リンのいる辺りに、赤色がほのめいた。真っ暗闇だというのに、感情の色は見ることができるようだ。

「まぁいいさ。オレはもう寝るからな。クニカも早く寝ろよ」

「うん……分かってる」

遠くの空で、雷鳴が轟いていた。